MONTCEAU-LES-MINES / Rue J. Jaurès : école de garçons

MONTCEAU-LES-MINES / Rue E. Pottier : école de filles

« La République a peut-être bâti ici des écoles à la manière dont les explorateurs plantent un drapeau sur une terre conquise […] Ces écoles sont une proclamation, un manifeste. Exemplaires, peut-être, mais au sens du modèle, plus que du cas moyen. »

Antoine Prost

L’école de la rue Jean Jaures

L’école de la rue Eugène Potier (pour mémoire)

La construction de deux écoles communales – seuls édifices urbains dans l’œuvre de Dulac – accompagne symboliquement l’avènement d’une municipalité républicaine à Montceau, à l’heure des grandes lois scolaires Jules Ferry de 1881-1882.

Si l’école de filles de la rue Eugène Pottier n’a pas résisté à l’urbanisme des années 1970, la création du musée scolaire et l’inscription du bâtiment à l’Inventaire des Monuments Historiques consacrent définitivement l’école de garçons de la rue Jean Jaurès comme élément majeur du patrimoine de la ville.

Montceau-les-Mines. Ecole de filles de la rue Carnot.

Carte postale. Collection particulière.

Construction d’une école de garçons communale et laïque

Construction d’une école de filles (pour mémoire)

Agenda du projet

Approbation municipale : 9 février 1879 et 17 août 1879

Approbation du Conseil des Bâtiments civils : 14 octobre 1879

Approbation préfectorale : 13 mai 1880

Terrains :![]() école de filles : acquisition le 23 juillet 1879 ; terrain Rajaud ; 10,50 ares ; 16 065 F

école de filles : acquisition le 23 juillet 1879 ; terrain Rajaud ; 10,50 ares ; 16 065 F![]() école de garçons : déclaration d’Utilité publique (23 juillet 1880) ; acquisition le 11 septembre 1880 ; terrain Beaubernard ; 14,50 ares ; « le pré Marguillier » ; 8 700 F

école de garçons : déclaration d’Utilité publique (23 juillet 1880) ; acquisition le 11 septembre 1880 ; terrain Beaubernard ; 14,50 ares ; « le pré Marguillier » ; 8 700 F

Financements :![]() emprunt : 50 000 F (8 ans)

emprunt : 50 000 F (8 ans)![]() produit d’une imposition extraordinaire votée en 1874 (17 centimes) :7 500 F par an pendant 6 ans

produit d’une imposition extraordinaire votée en 1874 (17 centimes) :7 500 F par an pendant 6 ans![]() subvention Etat : 80 000 F

subvention Etat : 80 000 F![]() subvention complémentaire Etat (1883) : 7 000 F

subvention complémentaire Etat (1883) : 7 000 F![]() subvention Département : 1 000 F

subvention Département : 1 000 F

Agenda des travaux

Adjudication : 16 juillet 1880

Entrepreneurs : Amoignon et Cottin-Meney (Puligny-Montrachet)

Sous-traitants : Guillemet, Parriat et Place (Montceau)

Marché : 102 772 F (rabais 3%)

Réception provisoire : 10 mars 1882

Réception définitive : 2 janvier 1884

Décompte : 134 886 F (1884)

Population en 1879 : – totale : 11 000 ; scolaire inscrite – garçons : 245 ; – filles : 160

A.D.S.L. O 1325

Archives mairie : registre des délibérations du Conseil municipal

Archives privées_ Archives de « La Maison d’Ecole »

F. Lagrange. Chagot-ville ou la naissance de Montceau-les-Mines, 2005

Contexte politique et scolaire

« Il est glorieux de semer des monuments les rues et les places […], il est plus honorable d’orner l’intelligence des enfants et d’arriver à fournir à la patrie des conscrits qui sachent lire. »

Octave Jeannin, 9.02.1879

Dès 1835, la Compagnie des Mines de Blanzy avait ouvert les premières écoles gratuites (Cité des Alouettes), alors que la création d’une école communale de garçons laïque et payante devra attendre 1864 (Maison Pallot, angle des rues Centrale et Saint-Marie). La commune restera dispensée par l’Administration d’ouvrir une école pour les filles jusqu’en 1878.

Dans le cadre de sa politique paternaliste, la Compagnie des Mines se lance dans un programme ambitieux de constructions scolaires au cours des décennies 1870-1880 : sous la direction de ses architectes, Goichot et Suisse, s’élèvent de vastes bâtiments dans les différents quartiers et cités minières de la ville. Seules deux classes sont réservées à l’hôtel de ville, construit en 1876, pour l’école communale de garçons, bientôt complétées par la location de salles dans la maison Bonnot, rue de l’Eglise.

Les élections municipales de 1878 amènent la défaite de Léonce Chagot, directeur de la Compagnie des Mines et maire sortant. Une municipalité républicaine s’installe autour du docteur Jeannin, par ailleurs élu au Conseil Général. Plusieurs délibérations sont immédiatement prises en faveur de l’instruction : création d’une école communale de filles (Maison Parriat, rue de l’Est), gratuité dans les écoles communales.

Pour faire face à l’afflux d’élèves dont l’effectif potentiel est estimé à 2000, le conseil municipal constate l’urgence de construire des écoles (Délibération du 9 février 1879). D’un côté facilitée par la création de la Caisse pour la construction des écoles (Loi du 1er juin 1878), la mise en œuvre de cette politique se déroule dans un contexte politique local alourdi par les procès entre la municipalité et la Compagnie (Propriété ou jouissance des espaces et édifices publics).

Autour du projet

« Dans un pays où les congréganistes logent dans des palais, il faut construire non pas des palais mais des maisons d’école, qui par leurs proportions, leur cachet et leurs commodités, ne fassent pas rougir les promoteurs de l’instruction laïque. »

Octave Jeannin, 26.12.1879

Face à l’ambition idéale de construire six écoles primaires et une école primaire supérieure (235 000 F), le projet se limite à la réalisation d’une école de garçons et d’une école de filles (200 élèves chacune) au centre de la ville, pour lesquelles on sollicite la compétence de François Dulac, « architecte émérite » et collègue du Dr Jeannin au Conseil Général (Délibération du 9.02.1879).

La première difficulté réside dans la rareté et la cherté des terrains : un emplacement exigu est disponible rue Centrale pour l’école de filles, mais l’école de garçons est implantée rue de l’Est de l’autre côté de la voie ferrée.

Illustration : Dessin de Dulac : plan des emplacements [Archives de l’architecte] Voir ci-dessous

Suite au rapport défavorable de l’inspecteur primaire Louis, le projet est rejeté par le ministre Jules Ferry (6.12.1879) qui suggère la suppression des préaux intérieurs et du deuxième étage, l’installation de toutes les classes au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. Si les arguments du maire (Lettre du 26.12.1879) ne parviennent pas à convaincre le ministre qui maintient son refus (13.03.1880), il semble que l’intervention de Dulac auprès du préfet (Lettre du 19.03.1880) ait permis un dénouement rapide : une subvention de l’Etat est octroyée le 1er avril suivant.

Pour en savoir plus :

Dessin de Dulac : plan des emplacements [Archives de l’architecte] (PDF – 323.6 ko)

Refus du projet, lettre de Jules Ferry au préfet, 6.12.1879 [ADSL O 1325] (PDF – 731.9 ko)

Autour du chantier

Après une adjudication infructueuse (28.06.1880) qui provoque l’augmentation de la valeur des matériaux, les travaux sont adjugés (16. 07.1880) aux entrepreneurs Amoignon et Cottin-Meney (Puligny-Montrachet). Un rapport de Dulac constatant retards et négligences entraîne la cession du marché aux entrepreneurs locaux Guillemet, Parriat et Place (Délibération municipale du 24.09.1881).

Alors que les travaux progressent à bon train, les subsides de l’Etat tardent à venir. Pour éviter l’arrêt du chantier et la faillite des entrepreneurs, le maire avance à titre personnel la somme nécessaire un mois avant le versement de la subvention.

Malgré le bras de fer ayant opposé la municipalité et le ministre, le Conseil propose de graver le nom de Jules Ferry au fronton des deux écoles, intention demeurée sans suite. (Délibération du 3.11.1880)

Le décompte primitif (1882) révèle un déficit de 13 521 F, imputé notamment à l’application du nouveau règlement des constructions scolaires (1880) et couvert en partie par une subvention complémentaire (1883).

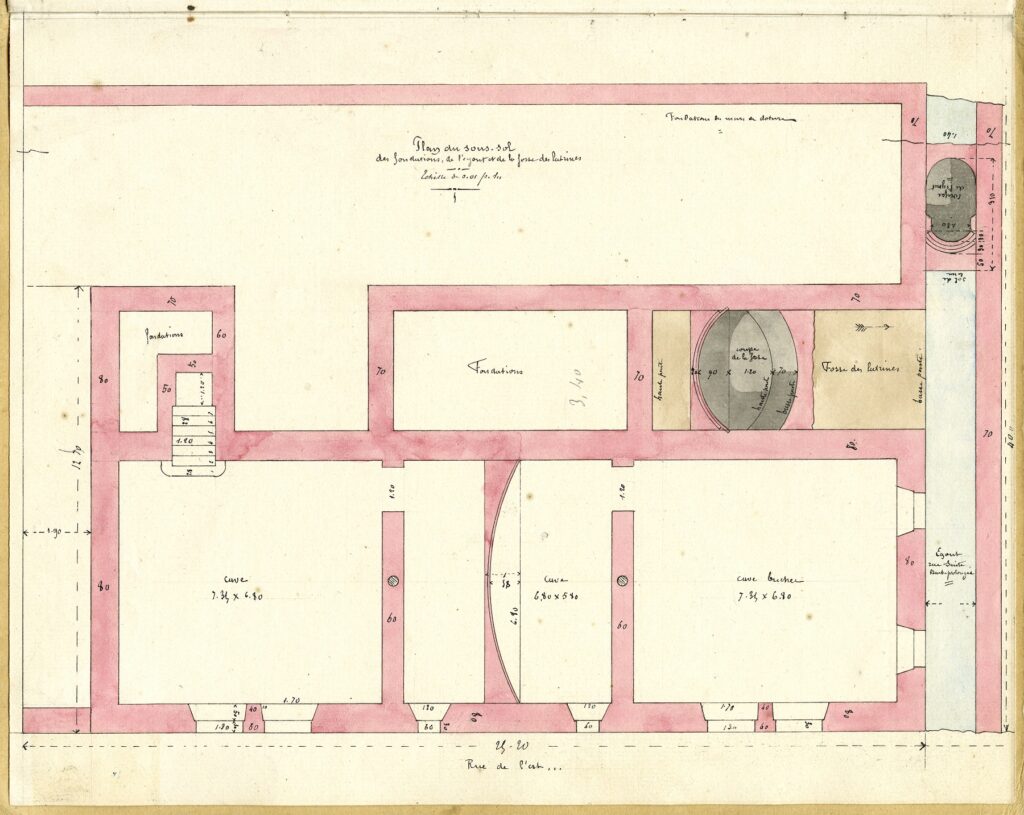

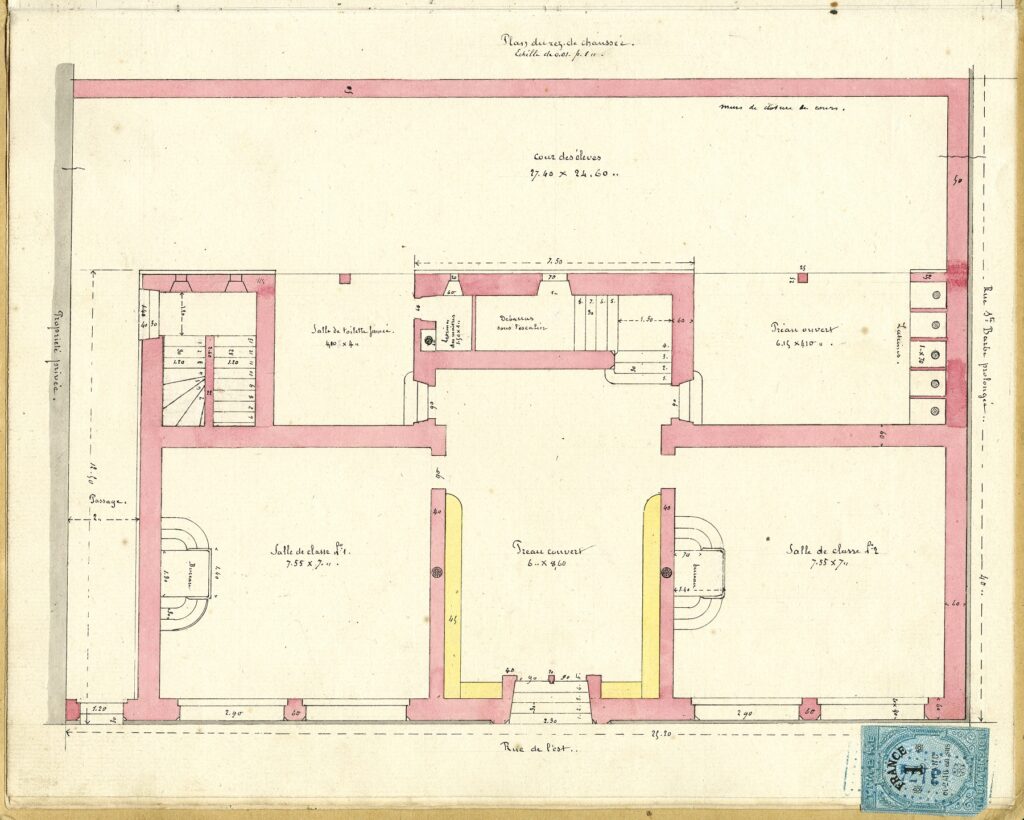

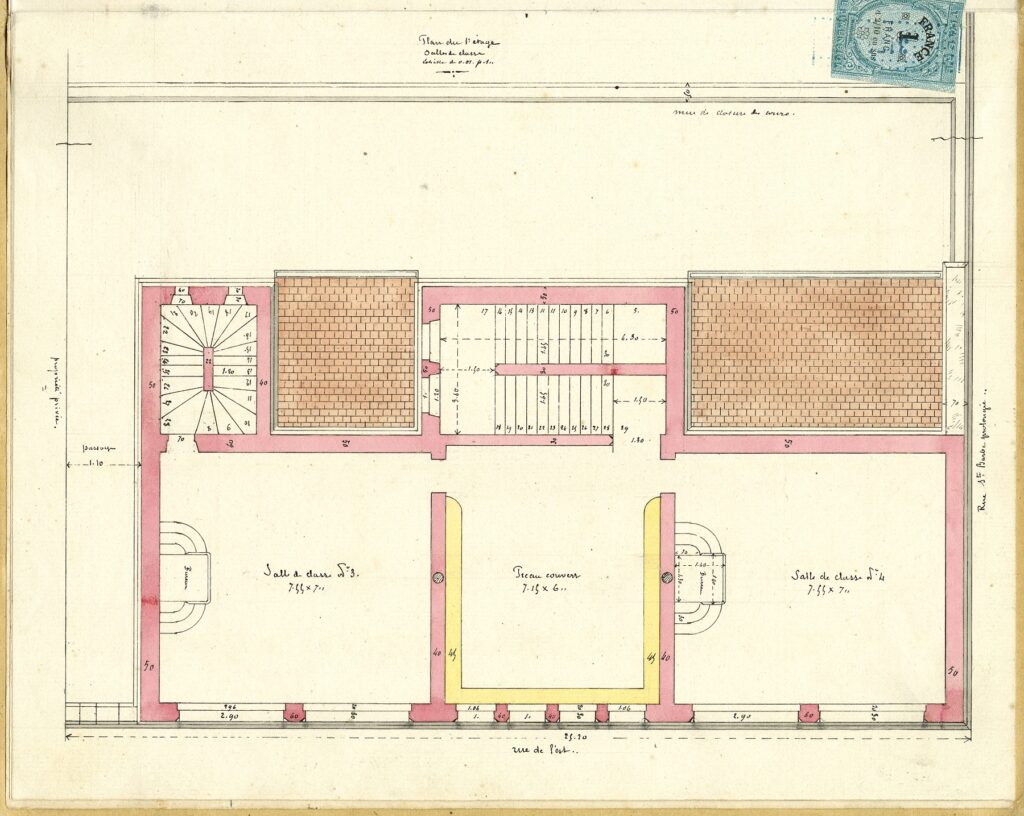

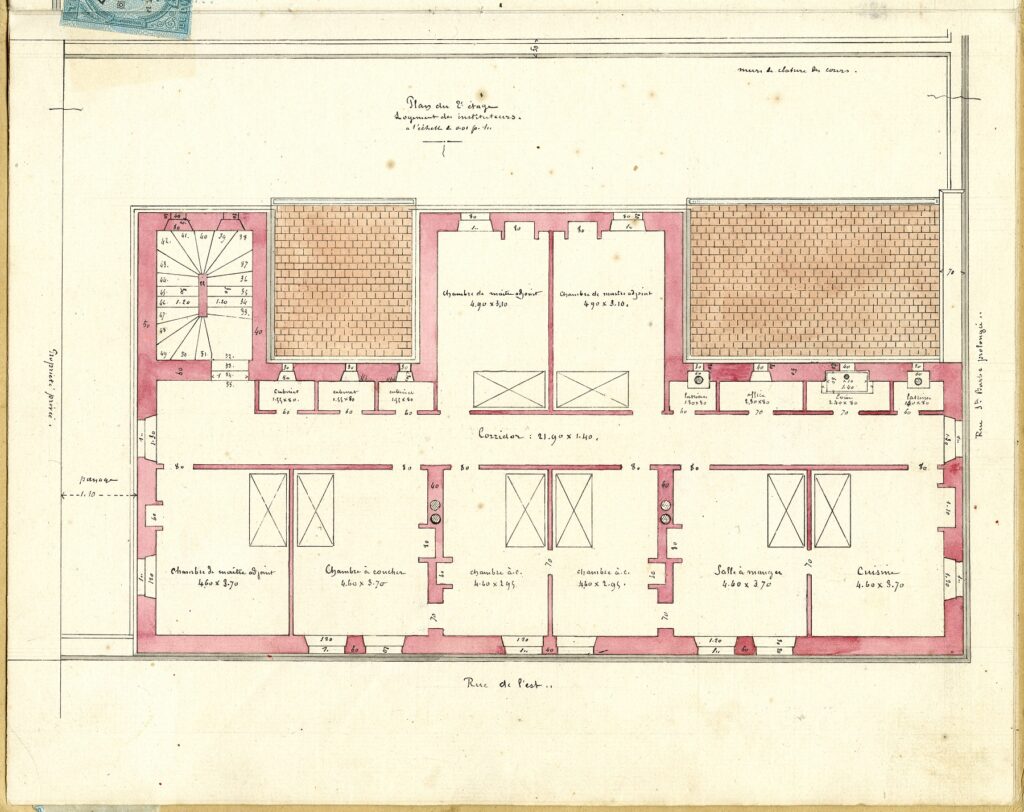

Dessins de Dulac : plans des 3 niveaux [Archives de l‘architecte]

Sous-sol

Rez-de-chaussée

Premier étage

Deuxième étage

Croquis de Dulac : projet d’inscription

[Archives de l’architecte]

Architecture

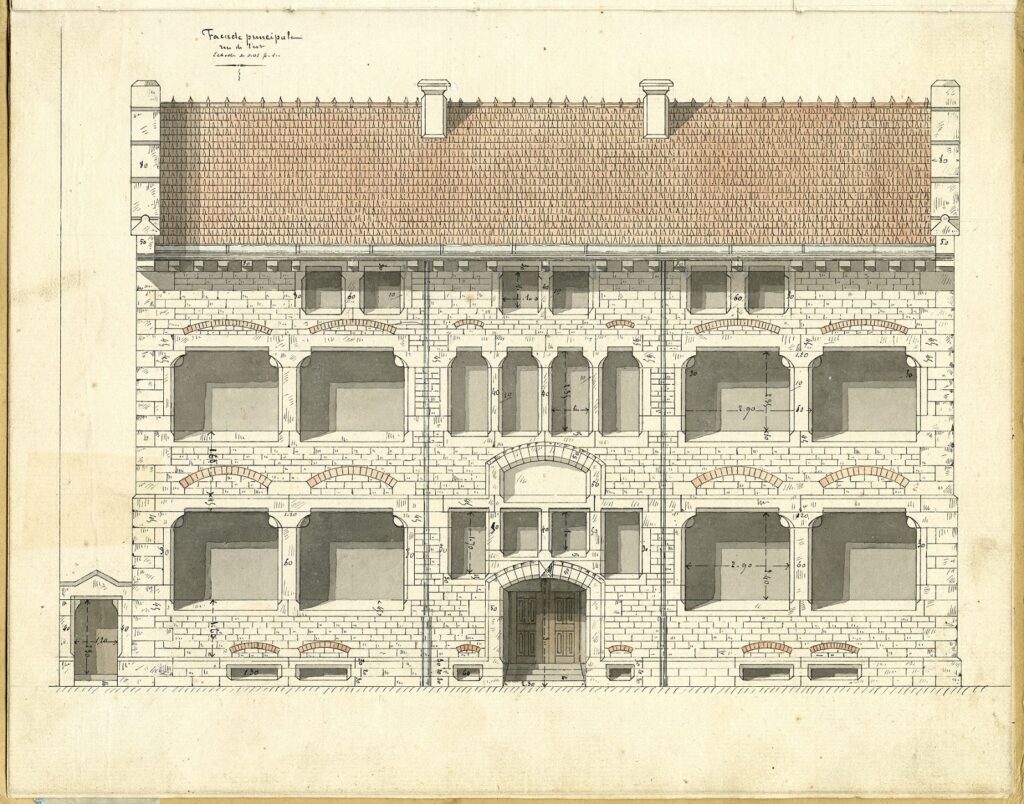

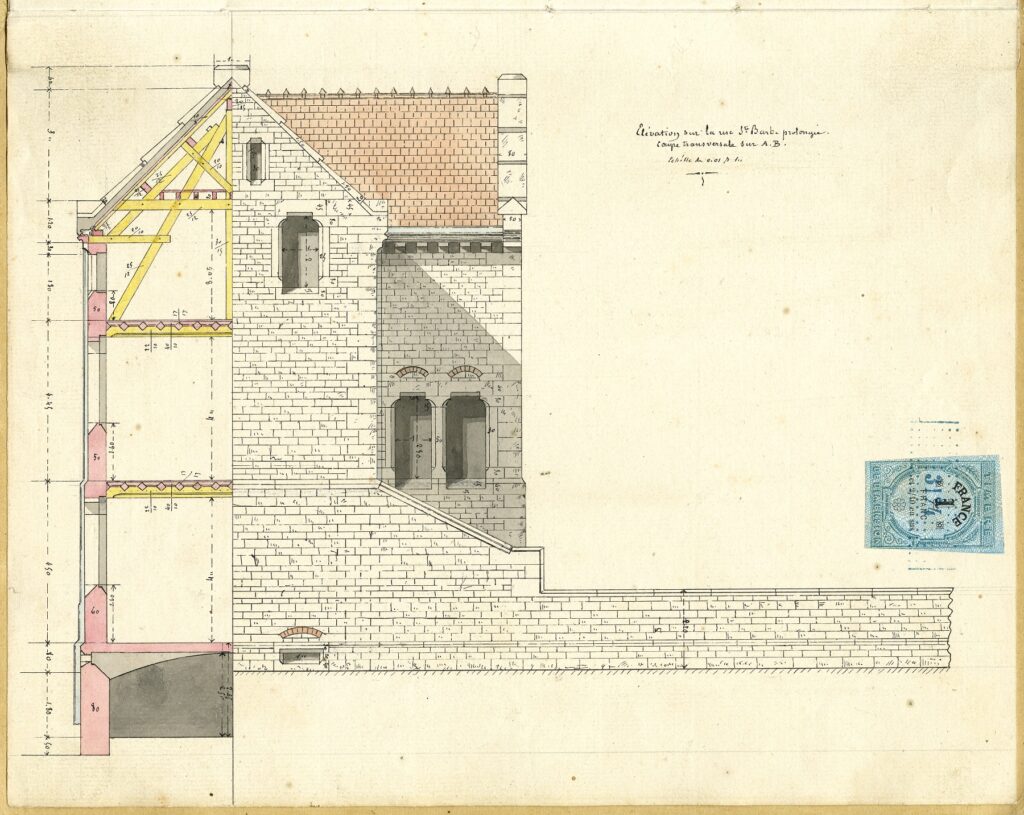

Le bâtiment, de plan rectangulaire, se compose d’un rez-de-chaussée sur sous-sol voûté, d’un étage-carré et d’un étage-attique, couvert d’un toit à deux versants ; deux corps en avancée, faisant fonction de cages d’escalier, créent une dissymétrie sur la façade Est : Dulac retrouve là un procédé, inspiré des principes de Viollet-le-Duc, qu’il avait expérimenté dans l’un de ses premiers projets non exécuté (Bissy-sur-Fley, 1869).

Malgré l’absence de perspective, la monumentalité de l’édifice s’exprime surtout par l’usage de la pierre (Calcaire de Fontaines) : assises de moellons équarris serties entre les éléments structuraux en pierre de taille. Cette dernière fait l’objet d’un soin particulier notamment pour les piédroits et meneaux des baies, les claveaux des linteaux de la porte centrale, de l’imposte et du fronton qui la couronne, les corbeaux de la corniche, les dalles à crochets et les crossettes de pignon, les têtes de cheminées. Seuls les arcs de décharge en brique apportent une touche colorée.

Le soin apporté à l’appareil et l’emploi d’un vocabulaire emprunté au style néo-gothique ont valu aux façades et aux couvertures d’être inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (15 mai 1991).

élévation de la façade ouest.[Archives de l’architecte]

élévation et coupe de la façade sud [Archives de l’architecte]

L’enveloppe extérieure, notamment la symétrie rigoureuse exprimée dans la façade principale, traduit bien les dispositions intérieures : deux classes aux premiers niveaux de part et d’autre d’espaces à usage de préau couvert ; l’étage-attique réservé aux logements ; l’ensemble desservi par deux escaliers respectant la division des services (privé et scolaire). Les intérieurs ont conservé les principes constructifs d’origine : arc surbaissé et profils moulurés des supports ; solives placées sur l’arête, baies avec système à crémaillère. La dernière décennie du 19e siècle a vu l’aménagement de classes dans les préaux, puis la création en appendice d’une 7e classe (1908).

L’ancienne école de filles, à l’angle des rues Carnot et Eugène Potier, présentait des dispositions identiques à celle des garçons, symétriquement inversées.

Aujourd’hui

L’école occupe aujourd’hui les bâtiments annexes (1905, architecte Jourdier) ; une exposition (1975) est à l’origine du musée scolaire qui fait l’objet d’une convention entre la Ville, l’Education Nationale et l’Ecomusée du Creusot depuis 1977.

« La maison d’école » bénéficie du label Musée de France (2007).